普通救命講習会に参加しました

1999.11.20. 消防署支所にて

今回の講習は、突然の事故や、病気で家族や知り合いの人が倒れた時、救急車や、医師が到着するまでの間に、現場に居合わせた人が、適切な応急手当を行う事で救命率を上げることができるようにという意図で行われました。

内容は、主に、「心肺蘇生法」を学びました。

1、応急手当の目的

1,救命・・生命を救う

2,悪化防止・・現在以上に悪化させない

3,苦痛の軽減・・手当とともに励ましの言葉をかける

*今回は、救命を主目的に講習が行われた。

2、応急手当の必要性

5分間の応急手当の必要性

東京都内では、救急車が要請を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、5分少々です。しかしこの5分間の時間が、傷病者の生命を大きく左右することになります。ドリンカーの救命曲線によると、呼吸停止のあとに、人工呼吸を早くすればするほど蘇生率が高く、遅ければ遅いほど死亡する割合が高くなることを示しています。

呼吸停止後 2分後に人工呼吸を始めると蘇生率は、90パーセント

3分後に人工呼吸を始めると蘇生率は、75パーセント

4分後に人工呼吸を始めると蘇生率は、50パーセント

5分後に人工呼吸を始めると蘇生率は、25パーセント

10分後には、蘇生率は、ほとんど0になってしまう。

そこで、救急車が到着するまでの5分間の応急手当が重要です。ここに観点を置いた講習でした。

以上は、講師の方のお話でした。またテキストも配られました。

いよいよ人形を使っての実技講習・・結構リアルな人形にドキドキしました

倒れている人を見かけたら、まず「観察」が重要です。・・・テキストから

観察の順序と応急手当

1、事故現場の観察・・倒れている場所が安全かどうか。事故現場が危険な場合には、すぐに安全な場所に移動する。(安全の確保)

2,大出血の観察・・大出血があれば、すぐ止めます。(止血)

3、倒れている人がいたら、まず意識があるか、ないかを観察します。意識がなければ、近くの人に協力を求め、救急車を呼びます。(救急車の要請)

4、口腔内確認・・口の中に何か詰まっていたら取り出します。血液や唾液もふき取ります。(異物除去・口腔内清拭)

5、気道の確保・・口の中を確認したら、空気の通り道の気道を確保します(気道の確保)。

6、呼吸の観察・・呼吸が止まっていたら、すぐ、人工呼吸を行います。(人工呼吸)。

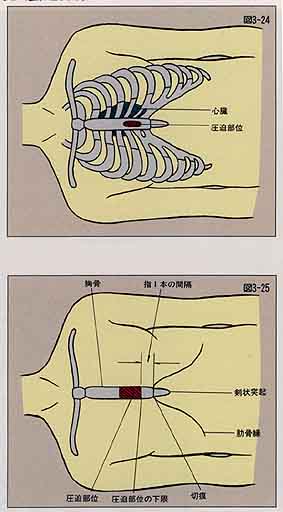

7、脈拍の観察・・脈もふれなかったら人工呼吸に併せて心臓マッサージを行います(心肺蘇生:人工呼吸+心臓マッサージ)

心肺蘇生法

救急隊長さんより、具体的な説明がありました。今回は、一人で心肺蘇生を行う方法です。

*気道確保・・意識無く倒れている時は、舌根沈下により、気道(呼吸する時、鼻や口から入った空気が肺まで通る道のこと)が塞がれていたり、異物が詰まって気道が塞がっている。したがって、気道から空気が入るように、気道確保する。

*気道確保・・意識無く倒れている時は、舌根沈下により、気道(呼吸する時、鼻や口から入った空気が肺まで通る道のこと)が塞がれていたり、異物が詰まって気道が塞がっている。したがって、気道から空気が入るように、気道確保する。

気道確保の方法

1、口の中に異物が無いか調べます。口の開け方は、指を交差させて親指を上の歯に、人差し指を下の歯に当て、開口します。(指交差法)・・がまぐちを開ける要領です。異物のある場合は、顔を横に向け、ガーゼやハンカチなどを指に巻いて、他方の指で、口を指交差法で開口し、口腔内の異物や、分泌物を取り出します。(指拭法)

2、気道確保・・口腔内を確認し、異物を除去した後、気道確保する。

・・後頭部後屈あご先挙上法・・

人差し指と中指の2指をあごの先にあて、もう片方の手を額に当てる。あご先を持ち上げるようにしながら、額を静かに後方に押し下げるようにして頭を後ろにそらせると気道を確保できる。家で、脳卒中などで倒れたような場合、枕を肩にあて、首をそらせるように寝かせると、気道確保できる。片方の手では、熱の様子なども、同時に観察している。

*人工呼吸法・・観察の後、呼吸が止まっていたら、直ちに人工呼吸を行います。

今回は、口対口の人工呼吸(マウス・ツー・マウス)を教わりました。

自分の口で相手の口をおおって、自分の息を吹き込む方法です。

実際に行いながらの説明でした。

まず静かに一度、自分の息を吹き込みます。抵抗が無ければ、気道が確保されているので、2度めからは、胸の様子を見ながら、強く吹き込みます。かなり大きな口を開けないと、相手の口のはしから、息がもれる。

説明の後、いよいよ実技です。実際にやってみました。

倒れた人を発見してから、人工呼吸をするまで・・・・・

倒れている人に声をかけます。・・「もしもし、もしもし、もしもし」はじめは、小さく、酔っぱらいとかだとびっくりさせちゃうからだそうです。徐々に声を大きくして、反応がなかったら、意識無しとみなし、近くにいる人に、協力を求め、救急車を呼んでもらう。口腔内を確認した後、気道を確保し、人工呼吸を行う。息を二回吹き込むところまで

*心臓マッサージ・・心臓が動いているかどうかを調べるために脈拍を観察する時は、頚動脈で観察する。

人差し指と中指の2ゆびを「のどぼとけ」の上にあて、その指を自分の方にそわせながら軽く引き下げ、心持ち指先を前方に押すと、指先に脈拍を触れることができる。観察時間は、5秒間。秒数を、1、2、3、4、5、と声を出して数える。脈拍が触れない時は、直ちに心臓マッサージをする。

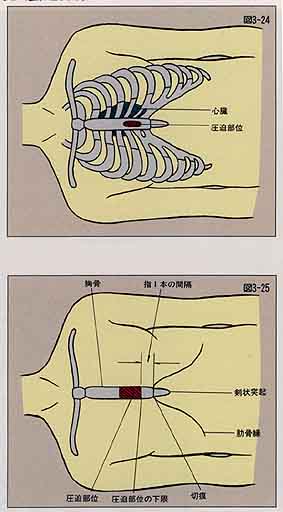

心臓マッサージの圧迫位置・・心臓を圧迫する部位は、剣状突起と肋骨縁でできる切痕の指1本分の頭側の位置。圧迫部位の確認要領は、実施者は、傷病者の胸部側方に位置し、傷病者の足側になる実施者の手の人差し指と中指の2本を、傷病者の肋骨にあてる。その指を、肋骨の縁にそって中央に移動させると、人差し指が骨部にあたる。この時、人差し指は、剣状突起と肋骨縁で形成される切痕に達している。さらにそのまま中指が、切痕に達するまで指を移動させると、人差し指は胸骨上に置かれた状態になる。そして、人差し指の置かれた胸骨の頭側の部分が圧迫部位となる。この部位に手掌基部(手の付け根)を置き、その上にもう一方のてを重ねる。

心臓マッサージの圧迫位置・・心臓を圧迫する部位は、剣状突起と肋骨縁でできる切痕の指1本分の頭側の位置。圧迫部位の確認要領は、実施者は、傷病者の胸部側方に位置し、傷病者の足側になる実施者の手の人差し指と中指の2本を、傷病者の肋骨にあてる。その指を、肋骨の縁にそって中央に移動させると、人差し指が骨部にあたる。この時、人差し指は、剣状突起と肋骨縁で形成される切痕に達している。さらにそのまま中指が、切痕に達するまで指を移動させると、人差し指は胸骨上に置かれた状態になる。そして、人差し指の置かれた胸骨の頭側の部分が圧迫部位となる。この部位に手掌基部(手の付け根)を置き、その上にもう一方のてを重ねる。

心臓マッサージの要領・・傷病者の胸の横に直角に正対する。膝は適度に開いて、爪先を立ててすわる。心臓マッサージの位置を確認し、頭側になる手掌基部を胸骨と平行になるように置く。さらにもう一方の手を重ねて肋骨に当たらないように両手の指をそらせる。実施者の肩の位置は、傷病者の胸骨と背骨を結ぶ線上になるようにして、腕をピンと伸ばす。圧迫は、上半身の体重が手の付け根にかかるように、成人では、3、5センチメートルないし5センチメートル押し下げる。圧迫した力をゆるめるとき、手掌基部が、胸から離れないようにする。離れると押す位置がずれたりする。心臓マッサージは、1分間に80〜100回の速さでリズミカルに圧迫する。

説明のあと実際に心臓マッサージの実技を行いました。

まず、脈拍の確認。「脈拍なし」心臓マッサージをします。人差し指と中指を肋骨の縁にあて、胸骨まですべらせ、いちを確認して、心臓を圧迫します。人形の押す位置が違うと、赤いランプがついて、教えてくれます。手が胸から離れたりすると、位置が狂いやすいです。圧迫のし方が良いと、オレンジのランプがついて教えてくれます。かなり力強くおさないと有効ではないようでした。おしかたにリズムも、出せるようになってました。

最後に初めから通して心肺蘇生を行いました。

倒れている人を発見したら・・

観察・・「もしもし、もしもし、もしもし」と声をかけ、意識の有無を確認する。「意識なし」近くの人に協力を求める。「救急車を呼んで下さい」

口腔内確認・・異物などないか、口をがまぐちを開ける要領で開け、良く見る。「異物なし」

気道確保・・人差し指と中指で、あご先をもちあげ、片方のては、額に当てて、頭を後ろにそらす。

呼吸の確認・・気道確保したまま(2本の指であごを支えている)、耳を、倒れている人の鼻と口にあて、胸の動きをみて、呼吸音を聞き、息が吐き出されているかを感じる。「呼吸なし」人工呼吸を行う。

人工呼吸・・相手の口を、なるべく大きく開けた自分の口でおおい、一回目は、気道が、通っていることを確認するために、静かに息を吹き込む。息が抵抗無く、入っているようなら、2回目は、強く、胸の様子を見ながら吹き込む。

脈拍の確認・・頚動脈に人差し指と中指を当て、5秒間、1、2、3、4、5、と声を出しかぞえ、脈拍の有無を確認する。「脈拍なし」心臓マッサージを行う。

心臓マッサージ・・人差し指と中指を肋骨の縁をそわせて移動し、胸骨上の圧迫位置を確認し、手の付け根で圧迫する。ひじをしっかりのばして、自分の体重をかける。

一人で行う場合は、人工呼吸2回、心臓マッサージを15回と、繰り返しおこない、心肺蘇生をはかる。

*この実習の途中にも、救急隊の出動要請があったりして、消防署は、まったなしの職場だなと思った。救急隊の方が、出動している間は、ボランティアの防災隊長さんが、指導して下さった。また署長さんも一緒に教えて下さった。

出動から帰ってこられた、救急隊長さんが、倒れている人を見たら、自信をもって助けてあげて下さいと言われた。何もせず5分間すごせば、救命率は、悪く死亡する可能性が大きい。死んでいる人を生き返らせる。なにもしなければ、救命率はゼロ、救命努力をすれば、助かる可能性が大きくなるのです。このとき、テキストといっしょに、人工呼吸用のマウスピースをいただいた。ハンドバッグに入れて持ち歩くことにした。

もどる

*気道確保・・意識無く倒れている時は、舌根沈下により、気道(呼吸する時、鼻や口から入った空気が肺まで通る道のこと)が塞がれていたり、異物が詰まって気道が塞がっている。したがって、気道から空気が入るように、気道確保する。

*気道確保・・意識無く倒れている時は、舌根沈下により、気道(呼吸する時、鼻や口から入った空気が肺まで通る道のこと)が塞がれていたり、異物が詰まって気道が塞がっている。したがって、気道から空気が入るように、気道確保する。 心臓マッサージの圧迫位置・・心臓を圧迫する部位は、剣状突起と肋骨縁でできる切痕の指1本分の頭側の位置。圧迫部位の確認要領は、実施者は、傷病者の胸部側方に位置し、傷病者の足側になる実施者の手の人差し指と中指の2本を、傷病者の肋骨にあてる。その指を、肋骨の縁にそって中央に移動させると、人差し指が骨部にあたる。この時、人差し指は、剣状突起と肋骨縁で形成される切痕に達している。さらにそのまま中指が、切痕に達するまで指を移動させると、人差し指は胸骨上に置かれた状態になる。そして、人差し指の置かれた胸骨の頭側の部分が圧迫部位となる。この部位に手掌基部(手の付け根)を置き、その上にもう一方のてを重ねる。

心臓マッサージの圧迫位置・・心臓を圧迫する部位は、剣状突起と肋骨縁でできる切痕の指1本分の頭側の位置。圧迫部位の確認要領は、実施者は、傷病者の胸部側方に位置し、傷病者の足側になる実施者の手の人差し指と中指の2本を、傷病者の肋骨にあてる。その指を、肋骨の縁にそって中央に移動させると、人差し指が骨部にあたる。この時、人差し指は、剣状突起と肋骨縁で形成される切痕に達している。さらにそのまま中指が、切痕に達するまで指を移動させると、人差し指は胸骨上に置かれた状態になる。そして、人差し指の置かれた胸骨の頭側の部分が圧迫部位となる。この部位に手掌基部(手の付け根)を置き、その上にもう一方のてを重ねる。